조선통신사의 숙소로 이용된 아카마 신궁은 일본 세토내해(瀨戶內海)의 입구인 시모노세키(下關)에 있다. 시모노세키는 바다의 폭이 1.5㎞ 정도가 되는 간몬(關門) 해협을 사이에 두고 규슈(九州)의 북쪽 지방인 기타규슈(北九州)와 연결되는데, 이곳을 통과해야 세토내해로 들어갈 수 있기 때문에 간몬 해협은 ‘일본의 수에즈(Suez) 운하’라고도 불린다.

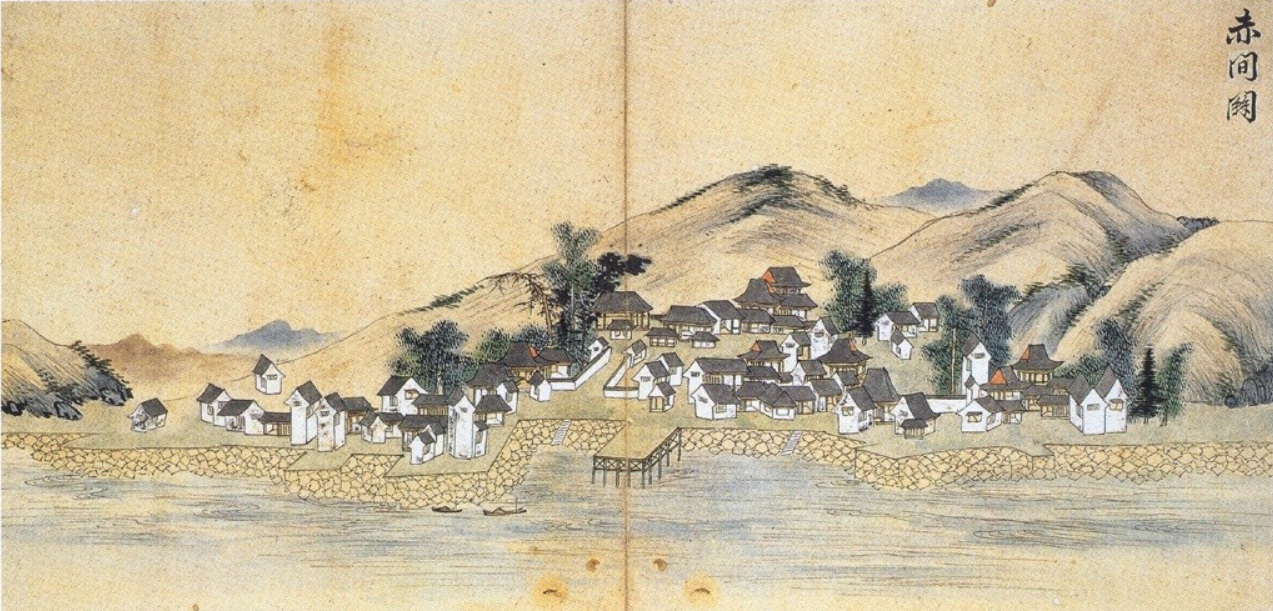

원래 규슈와 혼슈(本州)를 연결하는 교통로는 바닷길 밖에 없었다. 그러나 1942년 해저터널을 뚫고 바다 위로 간몬교를 놓아 혼슈와 규슈를 직접 연결했다. 조선통신사가 방문했을 당시의 시모노 세키는 아카마세키(赤間關)였는데, 이곳은 교통의 요지이자 군사적 요충지로 파악되었다.

시모노세키는 일본 국내의 교통요지일 뿐만 아니라, 한국과 교류하는 중요한 창구였다. 조선 전기 시모노세키에는 조선 상인이 거주했다는 기록도 있는데, 이는 조선과 시모노세키의 교역이 활발했음을 보여준다.

1718년 통신사 신유한(申維翰)은 “이곳은 바닷길의 요새로 백성들은 소금을 팔아 먹고 살며 아침, 저녁으로 조수(潮水)가 있다. 서해도의 목줄기에 해당되므로 해군 수만 명을 배치하여 외곽을 정찰하고 방어를 하면 천연의 기지가 된다”고 했다.

1905년 경부철도가 부설되자 부산과 시모노세키 사이에는 부관연락선(釜關連絡船)이 정기적으로 운행했고, 일제하에서의 강제징용은 대부분 이 길을 따라 이뤄졌다. 일본의 만주침략이 정점에 이른 1941년에는 300만 명이 넘는 승객이 부관연락선을 이용하기도 했다. 1945년 일제의 패전과 함께 부관연락선이 끊겼다가 1970년 훼리호의 운행이 다시 재개되었다.

시모노세키에 도착한 통신사를 접대하는 일은 죠슈 번(長州藩)의 모리씨(毛利氏)가 담당했다. 통신사가 이곳으로 온다는 소식을 들으면 모리씨는 통신사의 숙소로 사용할 아미타지(阿彌陀寺·후에 아카마 신궁으로 바뀜)를 수리하고 접대할 음식을 준비했다. 통신사의 배가 간몬 해협을 들어서면 시모노세키에서 안내선 100척이 나와 마중을 했고, 항구에 도착하면 곧바로 숙소에서 성대한 연회가 베풀어졌다. 지금은 아미타지는 자취가 없고, 아카마 신궁만이 남아있다.

아카마 신궁은 1185년에 건립되었는데, 같은 해에 여덟 살의 어린 나이에 죽은 안토쿠(安德) 천황을 모신 신궁이다. 안토쿠 천황은 무장 타이라노 기요모리(平淸盛)의 외손자로 세 살의 나이로 천황이 되었는데, 헤이시(平氏)와 겐지(源氏)의 전투에서 헤이시가 패배하자, 마지막 전투를 벌인 시모노세키 앞바다인 단노우라(壇ノ浦)에 몸을 던져 죽었다.

안토쿠 천황이 사망한 후 사람들은 진흙으로 상을 만들고 천황과 함께 사망한 사람들의 화상을 그려놓고 제사를 지냈는데, 그 사당이 바로 아미타지 옆에 있었다. 따라서 아미타지를 방문한 통신사라면 안토쿠 천황의 진흙상을 목격하고 어린 나이에 비참하게 죽은 천황을 떠올렸다.

안토쿠 천황에 대한 고사는 이미 1471년에 편찬된 신숙주의 『해동 제국기』에 등장한다. 1185년 3월에 단노우라에서 헤이시가 패전하자 조모가 천황을 품에 안고 바다에 빠져 죽었으며, 나가토 주(長門州)에서 진흙상을 만들어 제사를 지낸다는 내용이다. 조선 후기에 들어와서는 1604년 탐적사(探賊使)로 일본을 방문하여 임진왜란 때 끌려 간 조선 피로인(被虜人·포로) 1,390명을 쇄환(刷還)한 사명대사가 아카마 신궁에 들러 안토쿠 천황을 조문하는 시를 지었고, 이후의 통신사들은 그 운자를 따서 여러 편의 시를 남겼다.

한편 조선 후기인 1784년 통신사의 공식 화원으로 일본에 다녀온 이성린(李聖麟)이 당시의 시모노세키 전경을 그린 ‘사로승구도(槎路勝區圖)’가 국립중앙박물관에 소장되어 있다.