나는 제 5회 대학생 新조선통신사의 화백이었다.

나는 제 5회 대학생 新조선통신사의 화백이었다. 펜 하나, 수정테이프 하나를 들고 떠났던 이번 여행에서, 내가 시간이 날 때마다 그 장소에서 보이는 과거의 흔적을 그림으로 그려내고 싶었기 때문이다. 과거의 조선통신사들이 지냈던 장소들을 비롯하여 그들이 본 풍경들을 그림으로 남기고자 했다. 짧은 시간이었지만 그들이 무엇을 보았으며 무엇을 얻고 가고자 했는지를 직접 느껴보고 싶었다.

손승철 교수님은 이렇게 말씀하셨다. 역사는 유적과 유물을 낳고, 유적과 유물은 역사를 증언한다. 우리는 조선통신사의 유적과 유물을 확인하고, 그들이 무엇을 언급하고자 했는지를 살펴본 뒤, 우리 스스로의 결론을 도출해내며 이 활동을 마무리하는 것이다. 조선통신사는 왜 일본에 갔고, 나는 왜 지금 일본에 가고 있는가. 나는 이에 대한 해답을 나만의 방식으로 찾아보고자 했고 그 방식이 바로 그림이었다.

나는 펜 하나로 끄적거릴 때, 복잡하게 그어지는 선들이 하나의 장면으로 만들어지는 과정 자체를 좋아한다. 선이 그어질 때는 이것이 어떠한 모습을 띄게 될지 예상되지 않지만, 그들이 조합을 이룰 때 하나의 모습으로 등장하기 때문이다. 역사 역시 마찬가지다. 점과도 같은 사건들이 선으로 연결되어 전체적인 모습을 띌 때 역사로써 이야기를 풀어나간다. 따라서 내가 보고 느꼈던 그 때의 상황, 장면, 느낌들을 하나의 그림으로 그려나간다면 내가 생각하는 조선통신사의 모습, 그리고 더 나아가 한일관계의 모습 역시 그림 속에서 답을 찾을 수 있을 것이라 생각했다.

그렇게 그려낸 모습들이 바로 아래의 그림들이다.

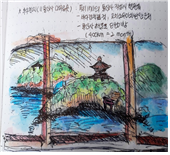

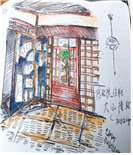

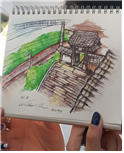

활동 당시에는 펜으로만 그려 색을 입히지 않았다. 그저 명암만을 살린 채 이러한 모습이 있었던 것을 기억하고자 했고, 당시 조선통신사가 이러한 모습을 바라보며 어떠한 생각을 했는지 함께 생각해보고자 했다. 각각의 장소들(왼쪽에서 차례로 고치소우이치방칸, 후쿠젠지, 쇼코쿠지 지쇼인, 세이켄지)은 대체로 조선통신사가 휴식을 취하거나 그 경치를 즐겼던 장소들이었다. 교수님의 설명 속에서 등장하는 신요한, 김한중과 같은 각각의 사람들이 이러한 장소에서 어떠한 생각을 하며 경치를 즐겼을까 그렇게 생각하며 선을 그어나갔다. 그림을 그리면서 느꼈던 생각은 경치가 아름답다는 것, 그리고 나라의 임무를 맡은 그들이 그 무거운 어깨를 잠시나마 추스르는 장소가 이 곳이지 않았을까 라는 것이었다.

하지만 활동을 마치고 돌아와 각각의 그림들에 색을 입히면서 들었던 생각은 달랐다. 단순히 장소에 대한 명암만 가득한 무채색의 그림이었는데도 불구하고 그 장소가 어떤 색을 띄었고, 그 안에서 어떠한 이야기를 나누었는지가 새록새록 기억이 났다. 그저 아름답기만 했던 것이 아니라 그 장소가 어떤 의미를 띄고 있었는지, 교수님이 그 장소가 왜 중요하다 하셨는지 등이 함께 떠오르는 것이었다. 그렇게 완성된 그림들이 바로 위의 모습이다.

현재 한일관계는 매우 무겁다. 각국에서는 불매운동의 양상이 보이고, 특히 한국에서는 일본제품에 대해 국민 스스로 자제하는 분위기를 조성하고 있다. 이러한 시기에 이번 대학생 新 조선통신사를 다녀오면서 느꼈던 마음은 어쩌면 임진왜란 이후 철천지원수가 되었던 일본에 가게 된 조선통신사들의 마음과도 비슷할 것이다. 내가 그림을 그리면서 느꼈던 것은 조선통신사들이 가지고 있던 책임감도 있지만, 일본을 단순히 하나의 잣대로 평가할 수 없다는 것이다. 분명 일본이 지니는 부정적인 면모도 있지만 조선통신사를 그림에서 보이는 장소들에서 접대했던 것처럼 호의적인 면모도 존재한다는 것이다. 조선통신사가 각 장소에서 걸어놓은 현판들과 일본인과의 교류를 통해 남겨둔 시들은 이들이 단순히 일본을 적으로 바라본 것이 아님을 확인할 수 있었다. 어쩌면 현재의 우리도 일본이 그어둔 하나의 “선”만으로 그들을 단편적으로 파악하기보다 함께 선을 그어나가 새로운 장면을 만들 준비를 해야 하지 않을까.