“스미마셍". 이번 ‘대학생 新조선통신사’를 통해 처음 방문하게 된 일본에서 어딜 가나 들을 수 있던 말이다. 길에서 살짝 부딪힐 때는 물론이거니와, 공간 넉넉한 엘리베이터 안에 들어올 때도 어김없었다. 조금이라도 폐를 끼칠만한 행동을 한 자리에서 일본인들은 늘 ‘스미마셍”이라는 한 마디를 빼놓지 않았다. 불현듯 치기 어린 마음이 일었다. 이해가 되지 않았다. 무엇이 그리 미안하고 실례가 되는지. 더욱이 이렇게 사소한 일상에서도 사과가 입에 붙은 일본이 한국과의 문제에 대해서는 왜 그리 사과에 인색한지는 도무지 이해가 되지 않았다. 여정의 끝에서 나는, 과연 이해 불가해 보이는 나라를 조금이라도 이해할 수 있을까하는 생각이 들었다.

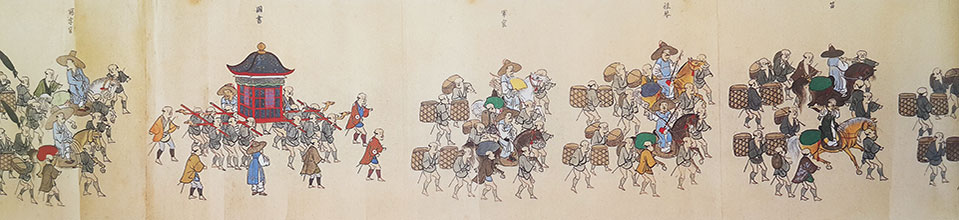

400년 전 임진왜란의 상처가 채 아물지 않은 조선을 떠나 일본 땅에 발을 디딘 조선통신사의 마음도 마찬가지였을까. 국토를 짓밟고 뭇 양민을 능욕한 그들과 화친이라니. 이해가 가지 않았을 것이다. 염치없이 먼저 손을 내민 그들도 이해가 되지 않았을 것이다. 오죽하면 조선통신사의 초기 명칭은 탐적사(探賊使)였을까? 그러나 쓰시마섬을 시작으로 에도까지 향하는 긴 여정을 거치며 조선통신사들이 발견한 일본은 ‘불구대천지원수’가 아니었다. 본토에 첫 발을 디딘 조선통신사는 아카마 신궁에서 극진한 숙박을, 히로시마 시모카마가리에서 최고의 접대를 맞이했다. 얼어붙은 마음을 녹인 것은 물질만이 아니었다. 약관의 나이에 타지에서 병사한 조선통신사 김한중을 위해 염불을 100만 번 읊었다는 지쿠린지(竹林寺)주지의 인간애가 있었다. 말은 통하지 않았지만 필담으로 서로의 속내를 더듬어 보려는 노력이 있었다. 그렇게 250년에 걸친 통신사 파견 시기동안 조선은 일본을, 일본은 조선을 더디지만 성실히 이해해나갔을 것이다.

조선통신사의 길을 되밟아간 이번 경험은 몰랐던 한일양국 화해의 역사를 알게 된 기회였다. 프랑스 역사학자 마르크 블로흐는 “역사란 시계 제조업도 고급가구 세공업도 아니다. 그것은 더 나은 이해를 향해 나아가는 노력이자 움직이는 그 무엇”이라고 말했다. 이 지점에 우리가 조선통신사의 역사를 되새겨야 하는 이유가 있다. 역사는 그 자체로 역사가 되는 것이 아니라 그것을 현재가 호출할 때 역사가 되곤 한다. 즉 역사는 현재에 침투하는 동시에 그것을 변화시킨다는 말이다. 때문에 상호이해를 전제로 하고 조선통신사가 쌓아올린 화해의 역사를 반추하는 일은 양국의 평화가 긴박한 지금, 더욱 절실하게 우리에게 필요하다.

화해는 갈등의 소멸을 뜻하지 않는다. 조선통신사는 한일양국 간 첨예한 갈등의 끝 지점에서 그것을 끌어안고 화해를 도모했다. 이런 조선통신사의 역사를 배우며 이번 활동의 의의를 실감했다. 현재 한일관계도 그 때와 크게 다르지 않다. 독도, 위안부, 강제징용 등 숱한 갈등요소가 둘 사이에 산재해있다. 별거 아닌 “스미마셍”이란 말에 내가 유난스레 반응한 것도 이 탓일 것이다. 그럼에도 불구하고 우리는 선인들이 그랬던 것처럼 이 문제들과 씨름하는 채로 대화에 나서야 한다. 그리고 이 대화를 위해서는 서로를 이해해야 한다. 이번 ‘대학생 新조선통신사’ 경험으로 나는 선인들이 서로를 이해하기 위해 끊임없이 노력을 거듭했음을 배웠다. 또한 그들만큼은 아닐지라도 일본을 이해하고자 하는 첫걸음은 뗐다고 스스로에게 말할 수 있는 시간이었다. 첫날 쓰시마로 가는 배에 탄 나는 탐적사였을지도 모른다. 그러나 도쿄로 가는 여정의 끝에서 나는 한 사람의 어엿한 조선통신사가 되어있었다.

─